行政書士試験 記述式合格戦略

把握することが重要です。

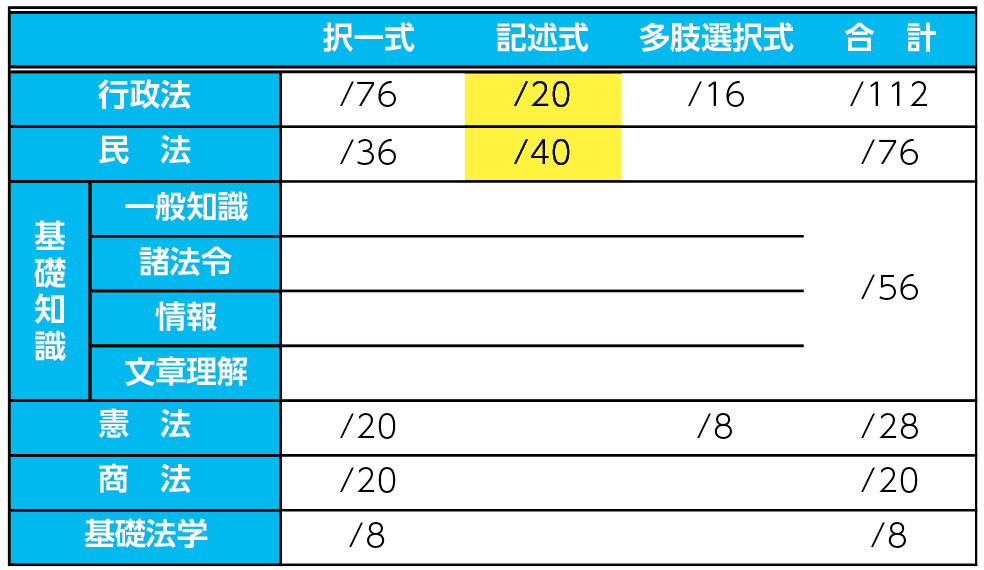

行政書士試験の得点配分から、5肢択一式と多肢選択式を合わせると配点は240点あります。

そのため例年「記述式」について、さしたる対策もしないまま、5肢択一式と多肢選択式だけで合格を狙う受験生が少なからずいるようです。

しかしながら、近年の行政書士試験は、それだけで合格基準点③満点の60パーセント(180 点)を突破することは難しくなっています。

やはり、配点の高い記述式で確実に得点を積み重ねることが合格のカギとなることは間違いありません。

ここではそんな記述式にスポットを当て、傾向と対策を公開していきます。

1.はじめに

今回の特集では、記述式の傾向と対策について紹介していきますが、その前に、行政書士試験全体に占める記述式の配点割合について確認していきます。

記述式は、300点中、配点が60点というように、全体の2割を占めます。

行政法は、112点中20点(約18%)ですが、民法は、76点中40点(約53%)というように、択一式よりも、記述式の方が配点が高くなっています。

したがって、民法については、記述式を意識した学習を早いうちから始めていくのが得策といえます。

また、行政書士試験の場合、毎年、記述式次第という人が多いように、記述式を除いた得点が150点前後のボーダーラインの場合、記述式の出来不出来が合否に大きな影響を及ぼしますので、記述式対策は、早め早めに始めた方が、合格により近づくといえるでしょう。

そこで、記述式対策を早め早めに始める前に、まずは、記述式では、どのようなことが問われるのか、その出題傾向をしっかりと掴むことが大切です。

2.行政書士試験 記述式の傾向と対策

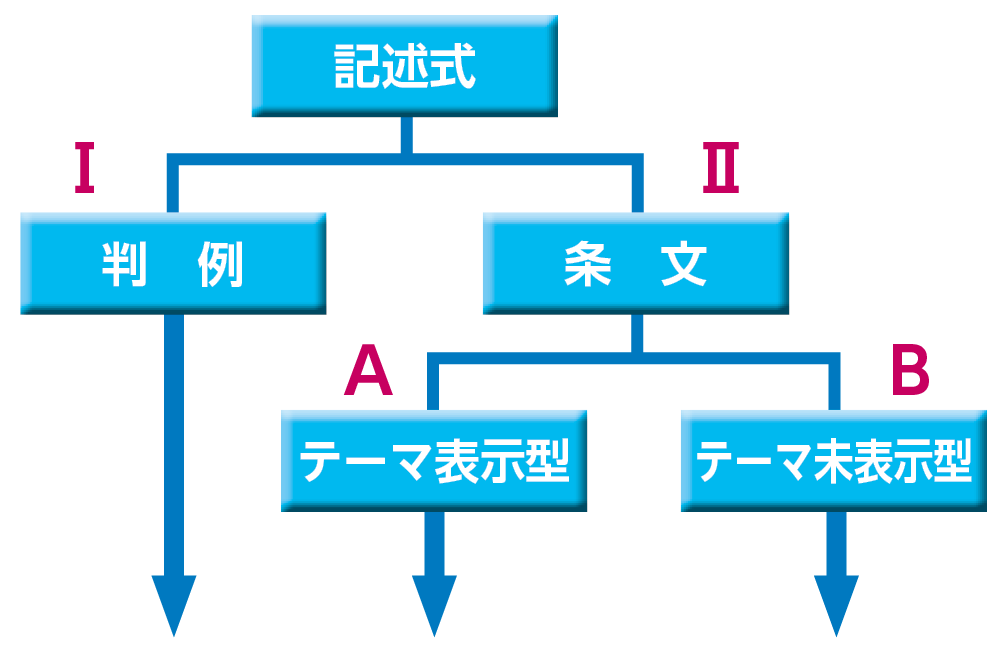

記述式の出題は、大きく、判例の理由付けを問う判例系(Ⅰ)と、条文の知識を問う条文系(Ⅱ)の2つに分類することができます。

判例系(Ⅰ)では、民法は、令和7年の問題45や令和4年の問題45、行政法は、令和6年の問題44のように、判例の結論ではなく、その結論を導く理由付けを聞いていますので、日頃の勉強においても、判例の結論だけでなく、どうしてそのような結論になるのか、その理由付けなど判例のロジックを理解しておくことが重要になります。

日頃の勉強においても、少し長めの判旨が引用されたテキストや判例集などを使って、判例のロジックを理解する学習をしていくことが、そのまま記述式対策にもなります。

他方、条文系(Ⅱ)は、何のテーマの問題なのか、テーマ名が問題文の中に書かれているテーマ表示型(A)と、何のテーマの問題なのか、テーマ名が問題文の中に書かれていないテーマ未表示型(B)の問題があります。

3.行政書士試験 記述式民法の出題傾向

| 年度 | 問題NO | 出題テーマ | 出題形式 | テーマ |

| 30 | 問題45 | 制限行為能力制度 | 要件・請求権型 | 表示型 |

| 問題46 | 贈与契約の撤回 | 要件・請求権型 | 表示型 | |

| 1 | 問題45 | 共有物の管理・変更 | 要件型 | 表示型 |

| 問題46 | 第三者のためにする契約 | 要件型 | 未表示型 | |

| 2 | 問題45 | 第三者詐欺 | 要件型 | 未表示型 |

| 問題46 | 背信的悪意者 | 判例趣旨型 | 表示型 | |

| 3 | 問題45 | 譲渡制限特約 | 要件型 | 表示型 |

| 問題46 | 土地工作物責任 | 請求権型 | 表示型 | |

| 4 | 問題45 | 無権代理と相続 | 判例趣旨型 | 表示型 |

| 問題46 | 債権者代位権の転用 | 請求権型 | 未表示型 | |

| 5 | 問題45 | 抵当権に基づく物上代位 | 要件・請求権型 | 未表示型 |

| 問題46 | 請負の契約不適合責任 | 請求権型 | 未表示型 | |

| 6 | 問題45 | 動産先取特権 | 請求権型 | 未表示型 |

| 問題46 | 登記請求権の代位行使 | 請求権型 | 未表示型 | |

| 7 | 問題45 | 日常家事債務と表見代理 | 判例趣旨型 | 未表示型 |

| 問題46 | 事務管理 | 請求権型 | 未表示型 |

民法のテーマ表示型(A)の問題については、条文の要件・効果のキーワードを書かせる問題が中心となっていますので、重要なテーマの要件・効果については、そのキーワードをしっかりと書けるレベルまで、記憶しておくことが必要になります。

他方、テーマ未表示型(B)の問題については、何のテーマの問題なのか、そのテーマ名を書く必要がありますので、テーマ表示型の問題に比べると難易度は高くなります。

本試験において、解答とは全く違うテーマ名を書いてしまったり、何のテーマの話なのか全く分からず、白紙答案となっている人が多いのも、このテーマ未表示型の問題です。

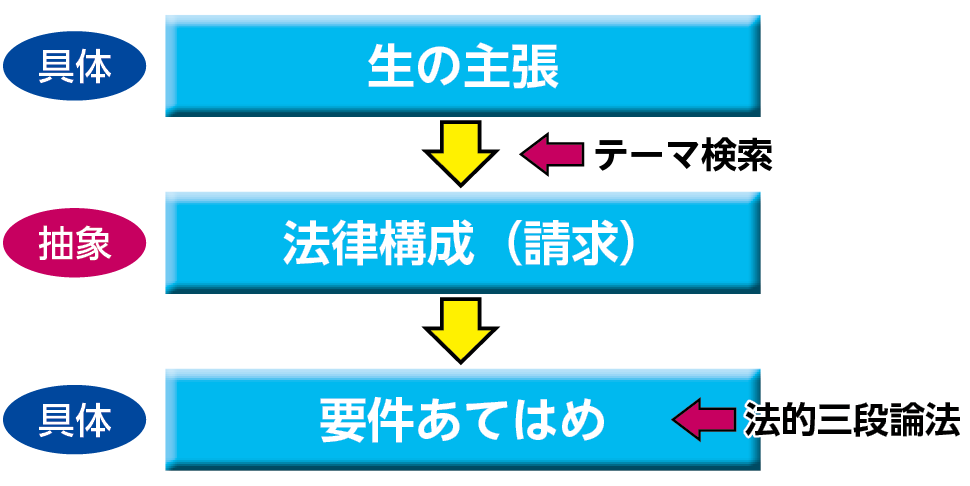

テーマ未表示型(B)の問題の対策としては、択一式の過去問を、単に、〇×で何回も繰り返し解くだけの学習ではなく、民法の全体構造を掴む体系的理解が重要になってきます。

また、本試験では、具体的な事例から抽象的な条文のテーマ名を書かせる具体→抽象型の問題が中心になっていますので、日頃の学習においても、少し長めの事例を使ったテーマ検索のトレーニングをしていくと効果的です。

4.行政書士試験 記述式行政法の出題傾向

| 年度 | 出題テーマ | 出題形式 | テーマ |

| 平成18年 | 原告適格 | 訴訟要件型 | 未表示型 |

| 平成19年 | 行政手続法7条 | その他 | 表示型 |

| 平成20年 | 申請型義務付け訴訟 | 訴訟類型型 | 未表示型 |

| 平成21年 | 拘束力 | 定義型 | 未表示型 |

| 平成22年 | 事情判決 | 定義型 | 未表示型 |

| 平成23年 | 即時強制 | 定義型 | 未表示型 |

| 平成24年 | 形式当事者訴訟 | 訴訟類型型 | 未表示型 |

| 平成25年 | 訴えの利益 | 訴訟要件型 | 未表示型 |

| 平成26年 | 公の施設 | 定義型 | 未表示型 |

| 平成27年 | 原処分主義 | 定義型 | 未表示型 |

| 平成28年 | 秩序罰 | 定義型 | 未表示型 |

| 平成29年 | 司法的執行 | 訴訟要件型 | 表示型 |

| 平成30年 | 申請型義務付け訴訟 | 訴訟類型型 | 未表示型 |

| 令和元年 | 処分等の求め | その他 | 未表示型 |

| 令和2年 | 無効確認訴訟 | 訴訟類型型 | 未表示型 |

| 令和3年 | 中止等の求め | その他 | 未表示型 |

| 令和4年 | 非申請型義務付け訴訟 | 訴訟類型 | 未表示型 |

| 令和5年 | 差止訴訟・仮の差止 | 訴訟類型 | 未表示型 |

| 令和6年 | 取消訴訟 (不整合処分の取消義務) | 訴訟類型 | 未表示型 |

| 令和7年 | 裁決の取消訴訟 | 訴訟類型 | 未表示型 |

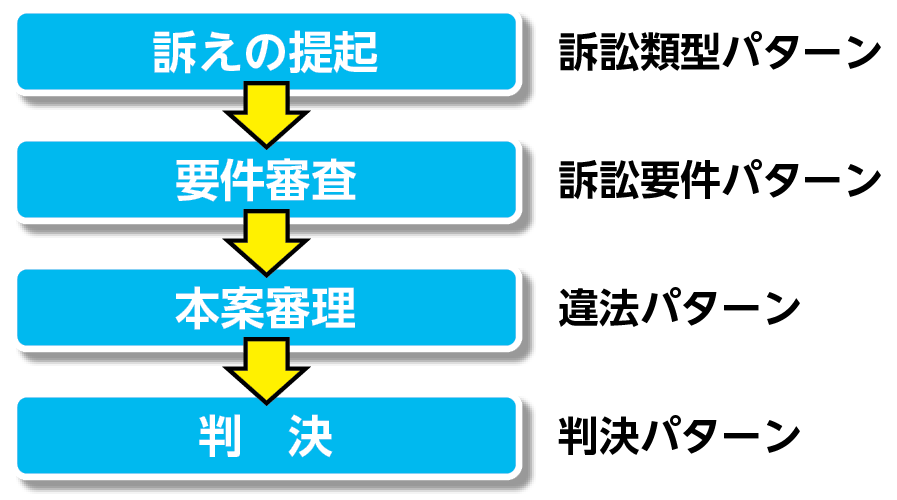

行政法は、ほとんどがテーマ未表示型(B)ですが、出題分野の6割以上が、行政事件訴訟法からの出題となっているため、まずは、行政事件訴訟法の全体構造(体系)を掴み、過去問で問われているところをパターン化して、知識を整理しておくことが必要です。

5.行政書士試験 記述式マスター総合講座のご案内

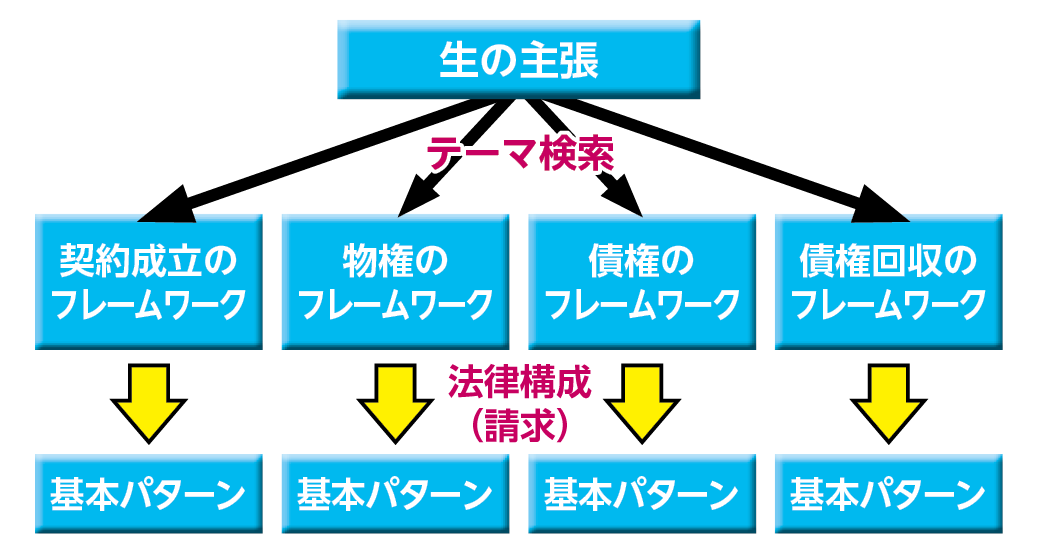

リーダーズ総合研究所では、記述式対策の講座である記述式マスター総合講座において、問題を解く際の思考のフレームワークと、

- 民法では4つのフレームワークと基本パターンを使って

- 行政法では3つのフレームワークと基本パターンなどを使って

導入編から実践編まで、ステップアップ方式で民法と行政法の記述式対策を行っていきます。

記述式マスター総合講座の詳細につきましては、記述式マスター総合講座【導入編】の講義動画をご視聴ください。

記述式マスター総合講座 導入編

記述式対策マニュアル ~記述式の傾向と対策~